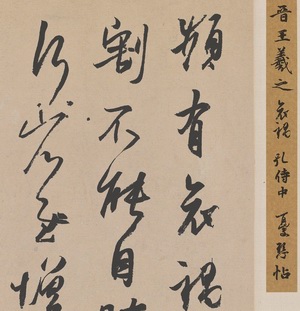

<晋> 王羲之

<晋> 王羲之 <晋> 王羲之

<晋> 王羲之王羲之(303—361,一说321—379),字逸少,东晋书法家,有“书圣”之称。 代表作《兰亭序》被誉为“天下第一行书”。

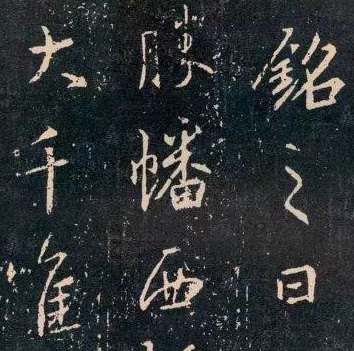

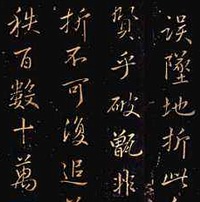

《大唐三藏圣教序》,简称《圣教序》,由唐太宗撰写。最早由唐初四大书法家之一的褚遂良所书,称为《雁塔圣教序》,后由沙门怀仁从王羲之书法中集字,刻制成碑文,称《唐集右军圣教序并记》,或《怀仁集王羲之书圣教序》

王羲之书法集字《普觉国师碑铭帖》,行草书法碑帖拓片128张。普觉国师(1206-1289),俗姓金,名见明,字晦然,号睦庵,文学家、史学家。高丽庆州章山郡(今韩国庆尚北道庆山)人。九岁出家为僧,博学多才。1283年78岁时被封为“国尊”。

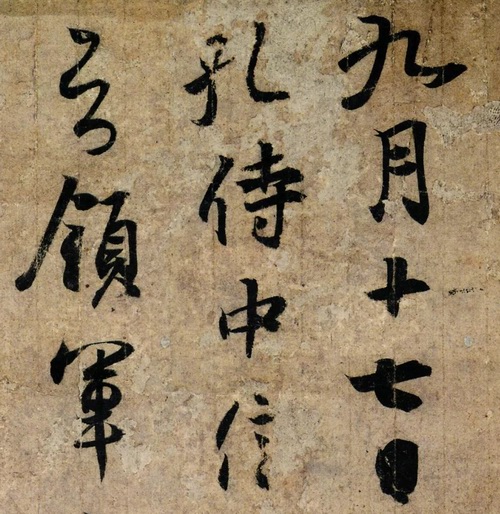

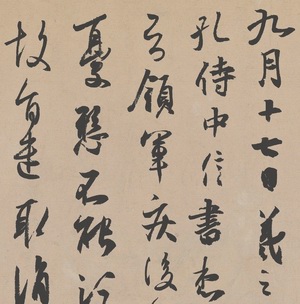

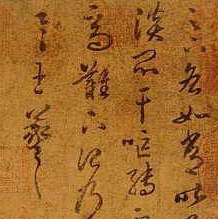

《孔侍中帖》为唐代内府摹本,现由卷改装成轴。日本东京前田育德会藏。共九行,前三行为"哀祸帖",后六行为"孔侍中帖"。此帖也是奈良时期由遣唐使带入日本,布施给东大寺。桓武天皇(737-806)留有"延历敕定"朱文印记。

《频有哀祸帖》纵24.8厘米,3行,20字。行草书。为东晋王羲之所书尺牍摹本,原作久佚。 摹本收藏于日本前田育德会,为唐代硬黄响搨、双钩廓填摹本。作品行轴线时曲时直、书体时草时行、点画时方时圆,书写风格沉雄跳宕、劲健流纵,体现了王羲之高超的书写技巧和驾驭能力。

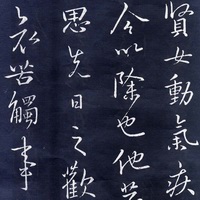

《孔侍中帖》为唐代摹搨墨迹,是对东晋王羲之尺牍进行的双钩廓填而形成的勾摹本。行草书,3行,25字。《孔侍中帖》笔画体态丰腴雍容;“中和”之美,“多力丰筋”于此帖尽显。作品墨迹收藏于日本前田育德会。

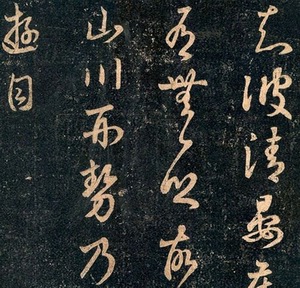

王羲之草书信函 《清晏帖》三种,4行,29字。《宣和书谱》录有帖目。此函系王羲之书与周抚的信函,言及蜀地清平安和、值得游览云云。释文:知彼清晏岁丰, 又所出有无,乡故是名处。且山川形势乃尔,何可以不游目!。

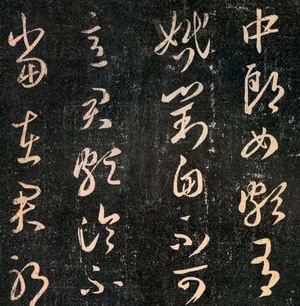

《中郎女帖》草书。4行,32字。王羲之与夫人郗璿育有七男一女,此帖是王羲之为七子王献之谈婚论嫁的尺牍。此帖收刻于《淳化阁帖》(游相本)、《大观帖》、《绛帖》、《澄清堂帖》、《“二王”帖》。

《中郎女帖》草书。4行,32字。王羲之与夫人郗璿育有七男一女,此帖是王羲之为七子王献之谈婚论嫁的尺牍。此帖收刻于《淳化阁帖》(游相本)、《大观帖》、《绛帖》、《澄清堂帖》、《“二王”帖》。

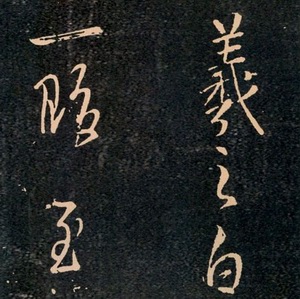

行草《上下悉佳帖》,拓本,王羲之所书信札,5行,32字。此帖作为王羲之早期行草作品,尚未完全脱离隶书横平竖直的书写习惯,书写速度较平缓,用笔起伏、顿按幅度不大,风格古拙质朴,恬淡惬意。

《干呕帖》,又名《如常帖》、《昨还帖》。纵14.1厘米,横26.4厘米,共4行36个字,五代至北宋时期的临摹本。国家一级文物。是王羲之病中写给友人的短信。该帖笔意神采超逸,书风沉着劲健,曾刻录于《淳化阁帖》之中,是流传有序的艺术珍品。

大观帖,中国北宋官刻丛帖。因刻于徽宗大观三年(1109)正月,世人遂称之为《大观帖》。刻成之后置于太清楼下,又称《太清楼帖》,也有称《大观太清楼帖》者。石刻成后拓本用以赐给,因此流传较少。

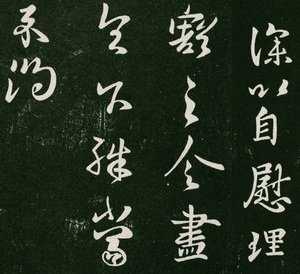

晋代王羲之行书欣赏《贤女帖》,为《尔令帖》的后部分内容。释文:贤女动气疾,当时,乃勿勿。今以除也。他等皆知孝思。先日之欢,于今皆为哀苦,触事切人,处此而能令哀恻不经于心,殆空语耳。一至于此,何所复言。